2025汽车行业

趋势展望

2025汽车行业

趋势展望

八大关键趋势助力车企在行业竞逐变迁的关键年破釜沉舟,制胜新局。

周期拐点,关键一役

进入2025,与人类历史同频近150年的汽车行业正迎来更为深刻的趋势变革。

回望2024,全球汽车市场经历了激荡起伏的变革与挑战。中国市场,新能源汽车价格战愈演愈烈,车企在激烈竞争中纷纷转向海外寻求突破;欧洲市场,补贴退坡引发销量滑坡,欧盟为保护本土产业设置关税壁垒,加剧了贸易紧张;而在美国,《通胀削减法案》为本土电动车企注入巨额补贴,却也引发了单边主义和保护主义的强势抬头,激起了全球范围内多国强烈不满。

尽管如此,新能源汽车产业展现出强大的韧性与持续向上的动能。全球范围内产销规模继续增长,电动化与智能化转型势如破竹,中国市场单月新能源渗透率更是首次超过燃油车,巩固了其全球领先地位。

2025年,作为“十四五”的收官之年,新能源汽车行业也逐步接近本轮增长周期的尾声。

这一年,更多企业将经历深水区的涉险求生:创新步伐不容停滞,价值体系亟需深化,供应链本地化与全球化布局需协同推进。

这一年,未来可能性的探索仍需无畏而往:汽车的形态在变化,造车的规则在改写,市场格局也将重新定义。

Premier以战略视角洞察2025年八大行业趋势,结合2024年全球汽车市场的关键事件回顾,助力车企在周期拐点精谋善断,赢下关键一役,掌握未来主动权。

下载

精简报告 (62页)

SECTION1

新能源汽车销量增速放缓

混动车型为增长关键驱动

2025年,全球新能源汽车市场将继续增长,但增速或将放缓,标志着行业从高速扩张向高质量发展的转变。

这一趋势背后,一方面是市场逐步接近饱和,行业逐步迈入存量竞争阶段;另一方面,技术过渡期的挑战以及消费者对电动化未来的不确定性,导致市场增长动力分化。尤其在欧美,部分车企开始缩减未来5至15年的电动化目标,调整策略以适应现实市场需求。

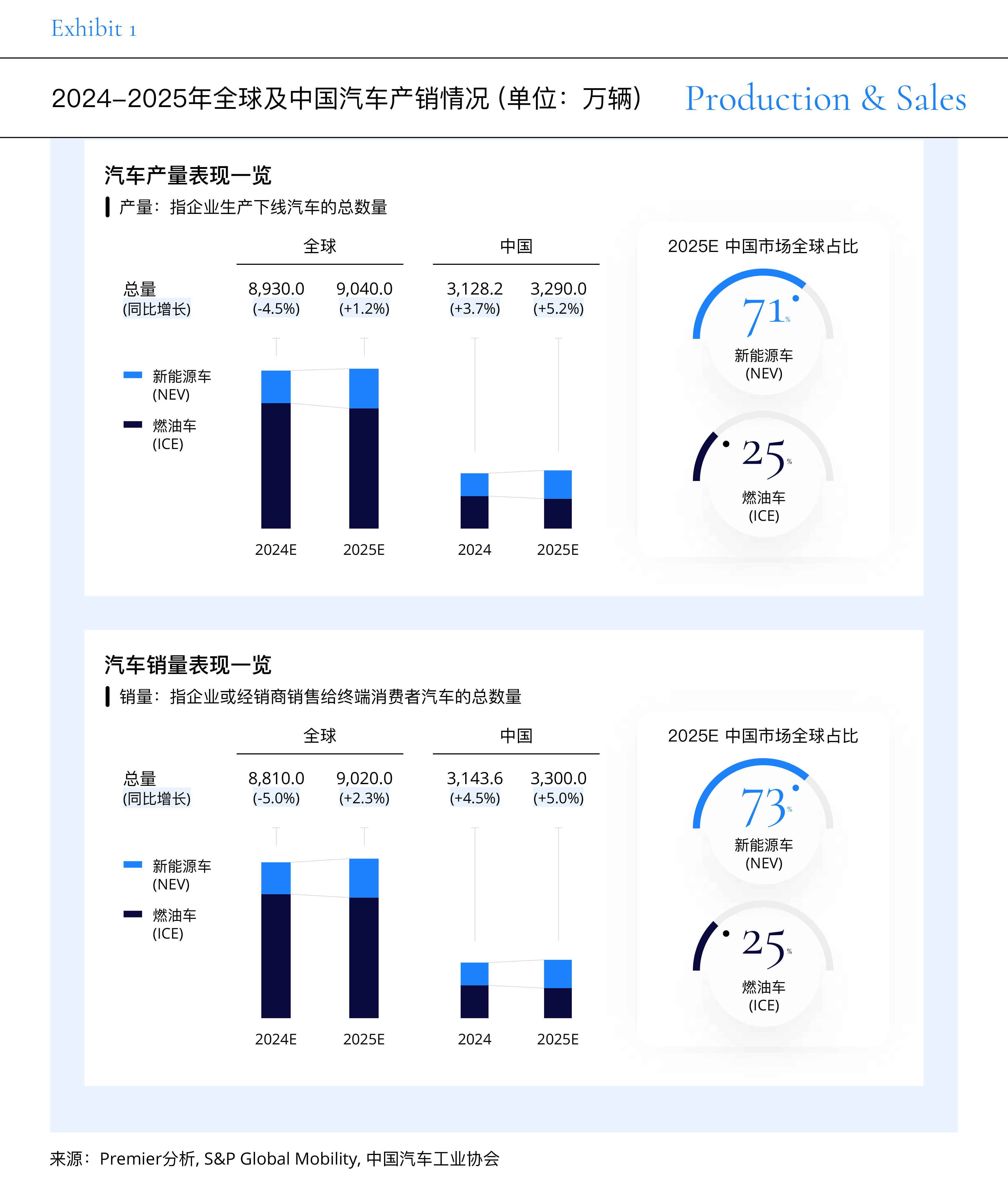

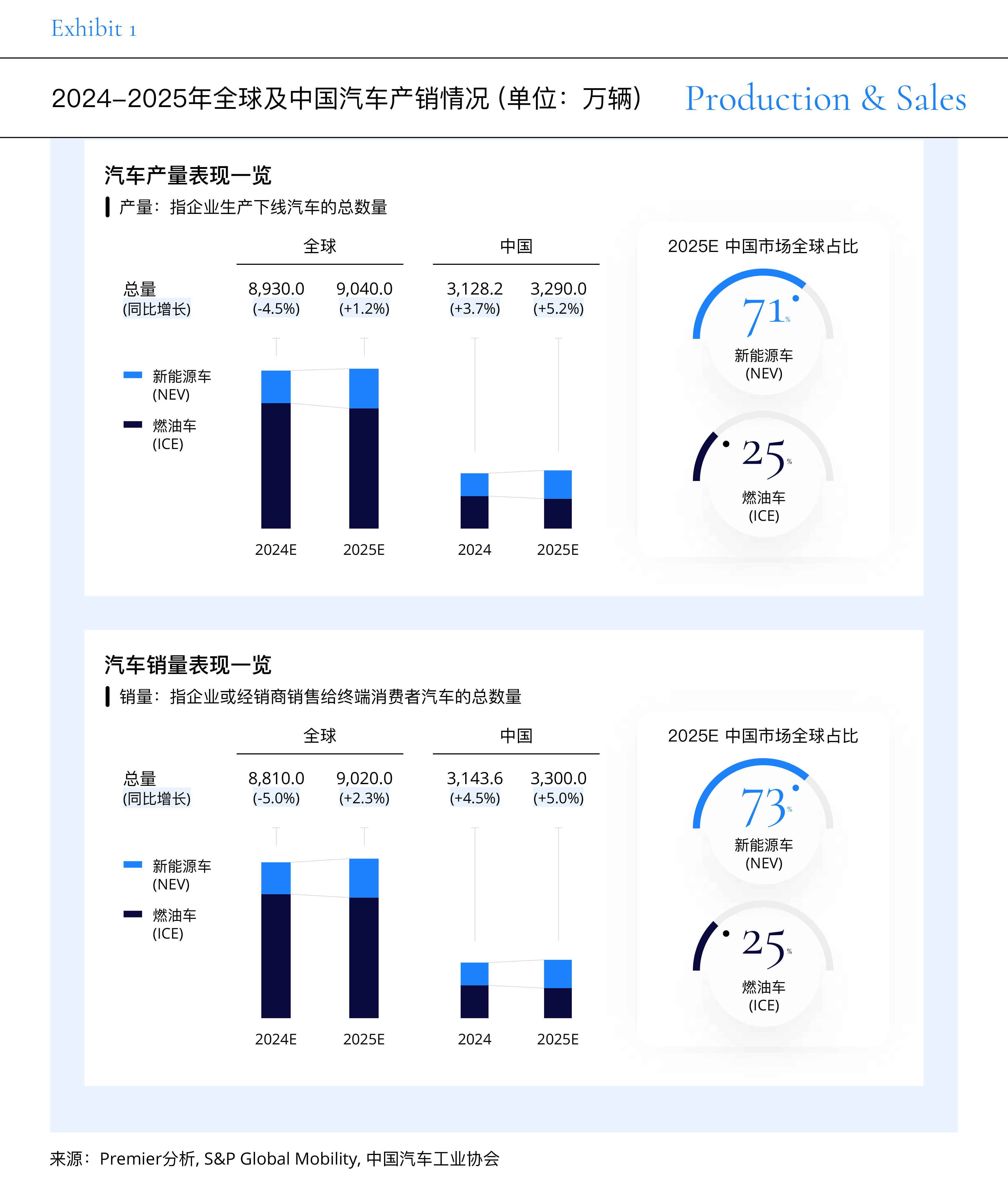

与此形成对比的是,中国的新能源市场继续保持强劲增长。预计2025年中国汽车产销量将分别达到3,290万辆和3,300万辆,同比增长5.2%和5.0%,在全球市场中的份额进一步提升,稳固全球领先地位。

车型维度来看,混动车型将成为新能源汽车增量的核心驱动力。与纯电动车相比,混动车型凭借多重优势吸引了越来越多消费者的青睐。

混动车型因不需要搭载大容量电池包,显著降低了制造成本,在车企价格战加剧的背景下,提供了更低的购买门槛。随着插电混动(PHEV)和增程式混动(EREV)技术的快速进步,这类车型的使用体验在动力性能、续航能力以及能耗表现上正逐步接近甚至超越纯电动车型。

此外,混动车型无需过度依赖充电设施的特点,使其在充电网络尚未完全覆盖的地区展现出极大的市场潜力。这些因素将使得混动从一项“过渡性技术”转变为具有长远竞争力的主流选择,为企业战略布局开辟了新的增长机遇。

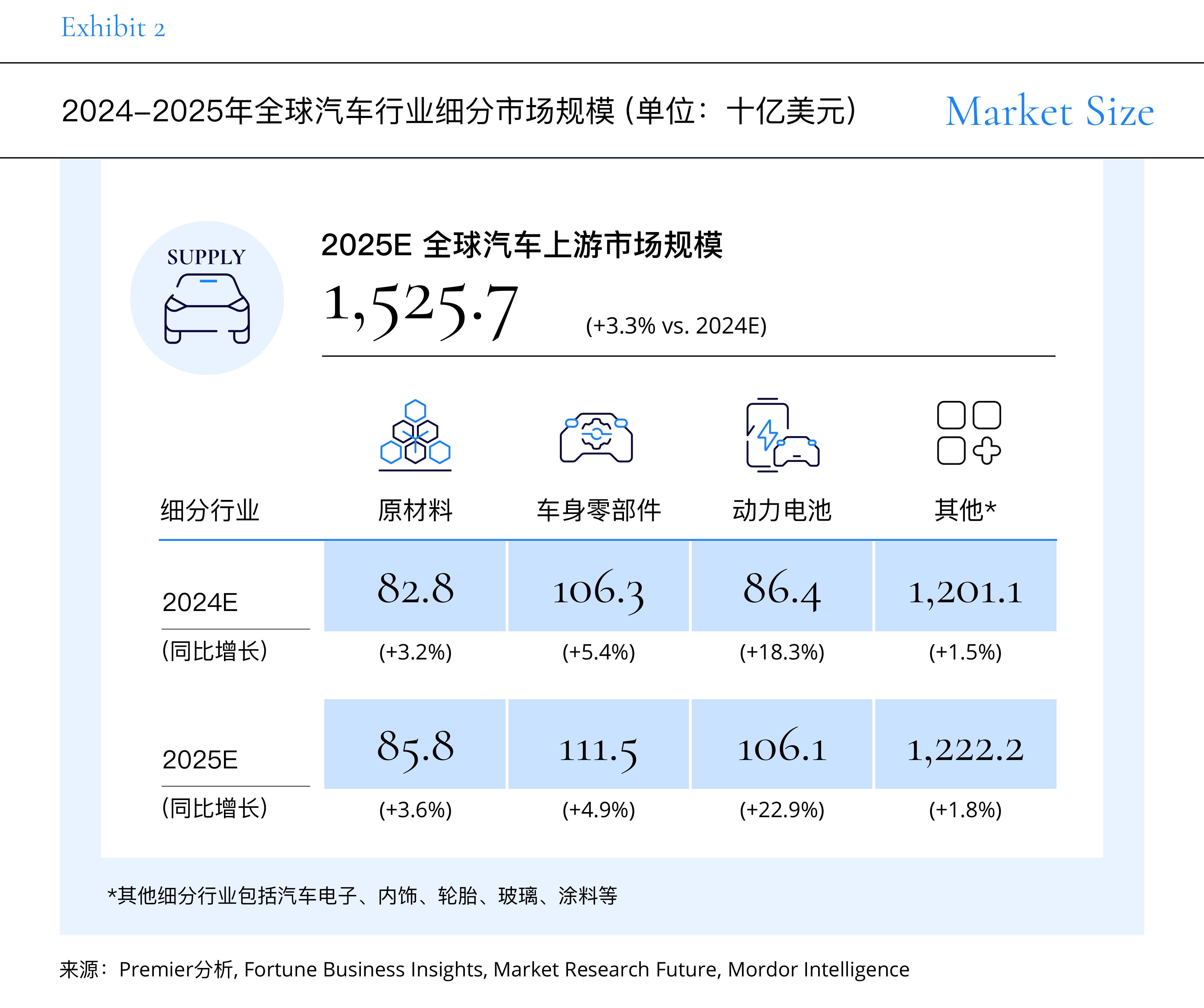

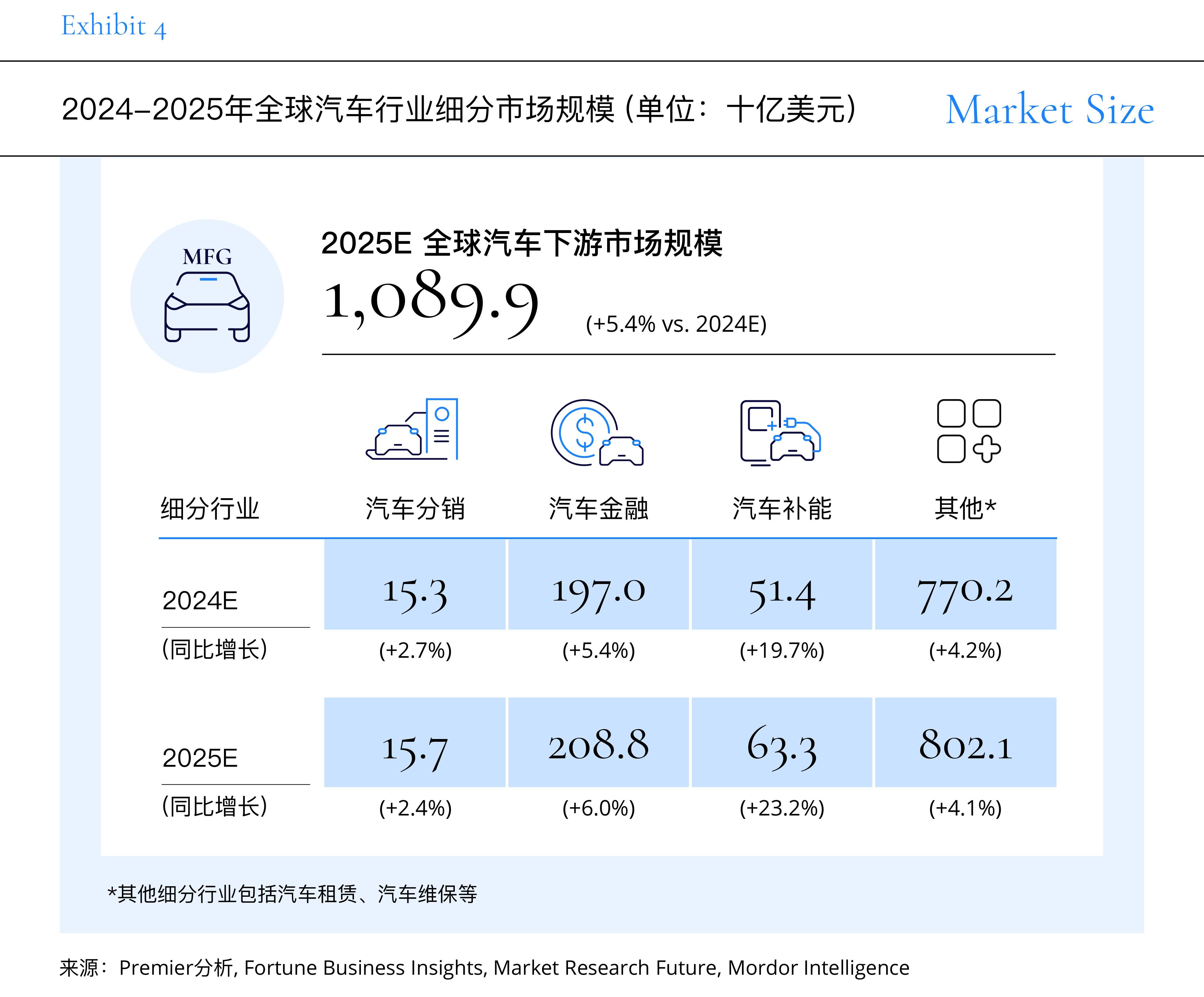

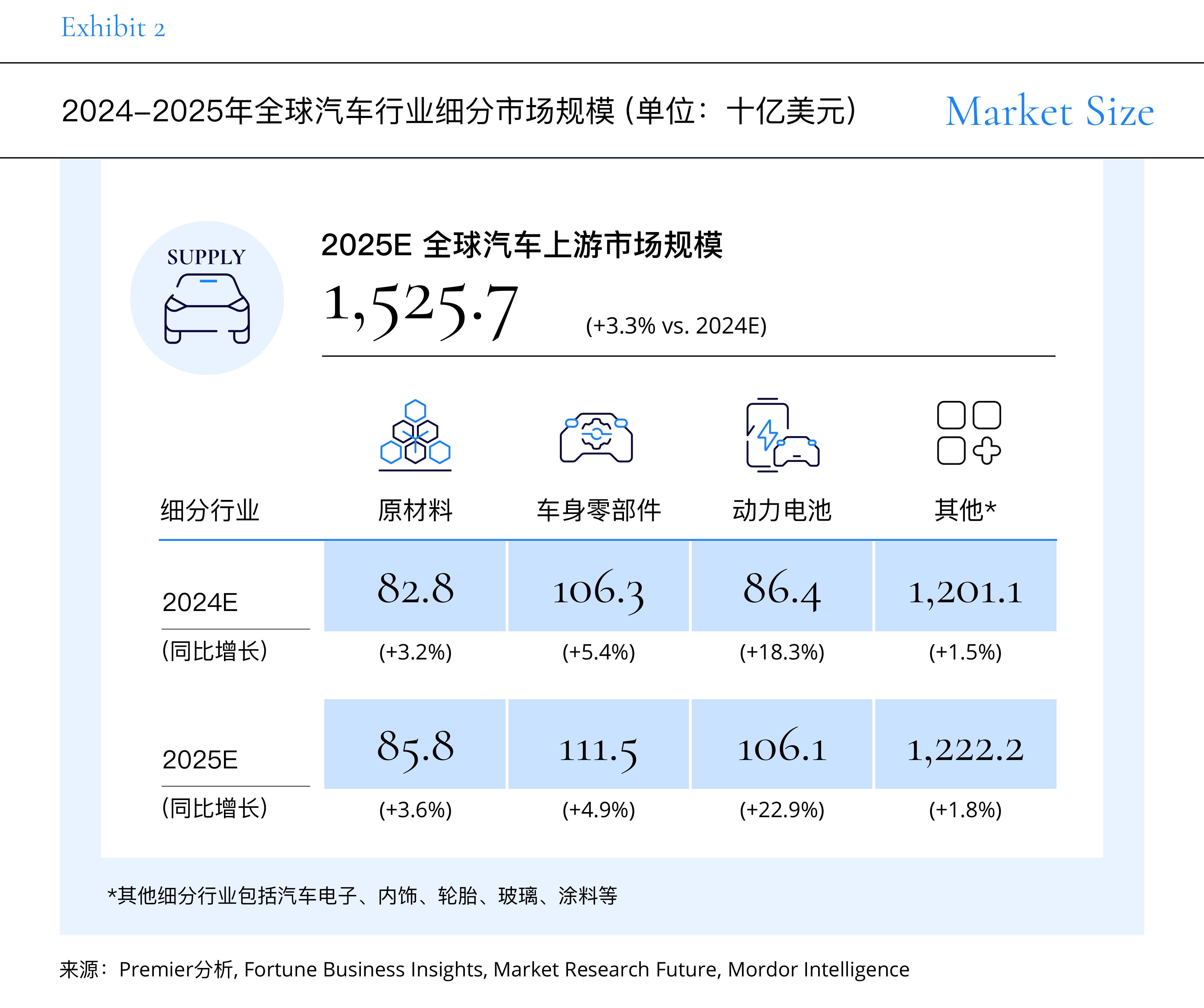

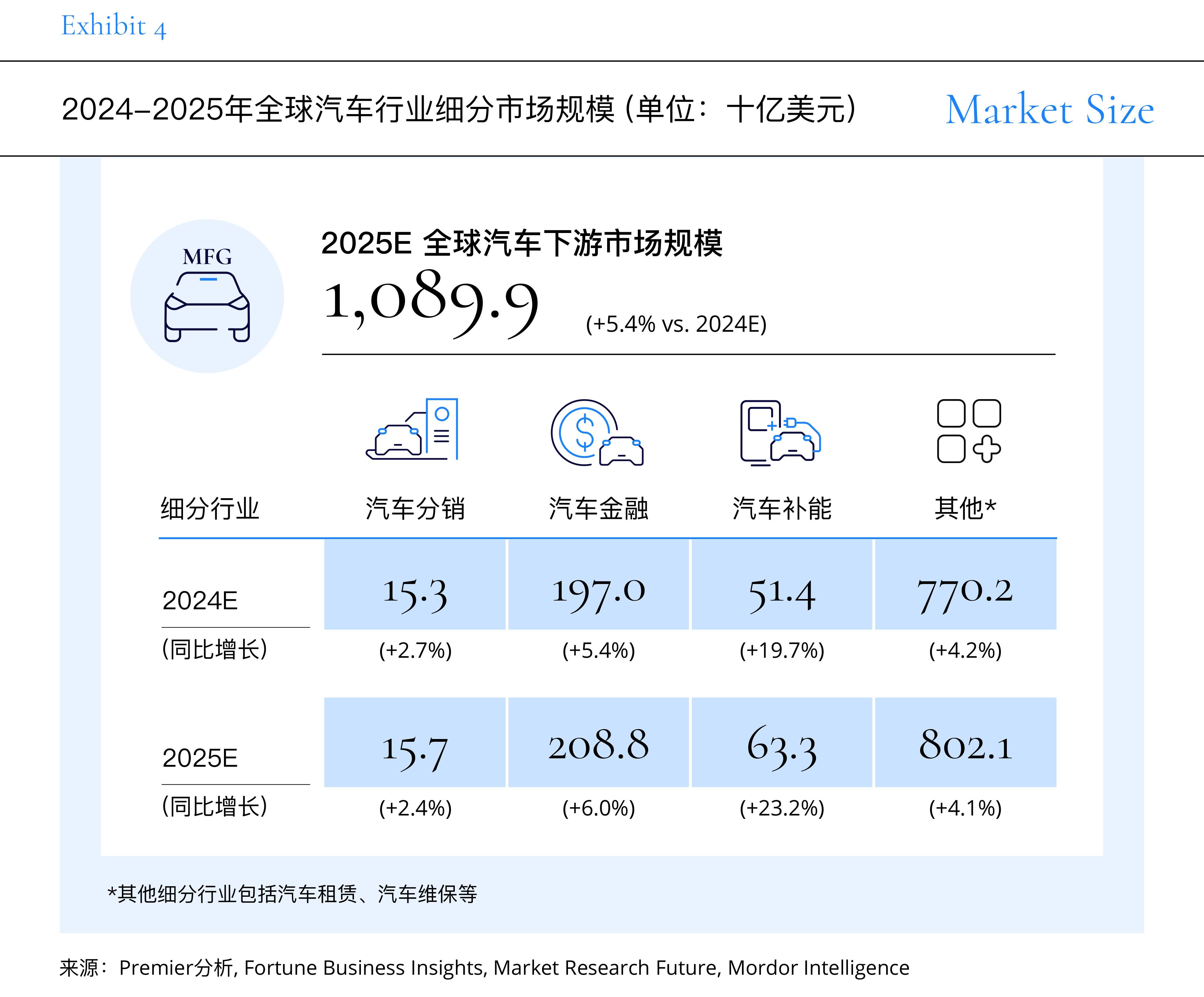

基于产业链划分观测,受原材料、车身零部件、动力电池行业的稳健发展,2025年上游市场规模预计达15,257亿美元,同比增长约3.3%。中游市场则受燃油车萎缩影响,预计仅增长0.8%至19,616亿美元。而下游市场则受益于补能行业的快速增长,市场规模达10,899亿美元,增长5.4%。

SECTION2

大国间贸易摩擦加剧关税调整

产业政策与法规完善助推行业升级

2025年,全球汽车行业的政策驱动性变革或将延续。各国政府通过加强新能源扶持政策、调整贸易关税、完善自动驾驶法规等多重举措,加速推动汽车产业的电动化与智能化转型,对行业发展路径和市场竞争格局带来直接而深远的影响。

产业政策将成为推动汽车行业变革的重要力量。

政府不仅通过补贴和激励措施,推动消费者购买新能源汽车,还加大对传统车企和新能源车企的支持力度,通过资金支持和政策激励加快新能源转型步伐和推动技术创新。

车企也将得益于这些政策获取更大的研发自主权,尤其是在电动化、智能驾驶等关键技术领域。此外,全球各国还积极推动供应链本地化,强化本土生产能力,减少外部依赖,确保汽车产业供应链的安全与稳定。

全球贸易关税政策的变化,特别是大国间的贸易摩擦,成为影响跨国汽车生产与零部件供应的关键因素。

贸易摩擦的产生不仅仅源于单一的贸易逆差问题,更深层次的原因是各国在技术、市场准入、产业链控制等方面的战略竞争。

此外,大国间的竞争不仅仅局限于贸易关税政策,还包括反补贴措施、知识产权保护等更为具体的博弈,可能导致跨国企业在不同市场中面临更多的政策风险,影响全球汽车行业的竞争格局。

同时,各国政府的法律法规正在不断完善,涵盖了汽车排放、驾驶安全等多个领域。

面对气候变化和环保压力,各国已推出更为严格的排放标准,要求车企在设计和生产过程中严格控制碳排放,以实现环保目标。

在自动驾驶领域,关于安全性和责任划分的相关法规框架也逐渐成熟,车企在研发和生产过程中必须遵循更为严格的法律要求,以确保产品和服务的安全性与合规性。

最后,随着废旧电池数量的逐步增加,更多国家将出台关于汽车回收和电池回收的法律法规,要求车企建立回收和循环利用机制,以减少环境污染并促进资源再利用,从而确保产业的可持续发展。

SECTION3

中企全球化布局势在必行

从产能出海到全价值链出海

欧洲、美国等主要市场正通过设置差异化的关税壁垒和严苛的产业准入门槛,试图限制中国新能源汽车的全球扩张。尽管中国车企凭借强大的成本优势在一定程度上能够抵消部分关税影响,但针对纯电动车型的出口限制仍然显著。

为了应对这一挑战,部分中国车企调整策略,将出口重心由纯电动车转向混动车型。然而,这一权宜之计并不能彻底解决问题,特别是中国车企当前占优的市场(如俄罗斯、墨西哥、阿联酋等)体量相对有限,短期增长空间已接近顶点,迫切需要在西欧和北美等高壁垒、大体量市场寻求突破。

面对这样的困境,从整车出口到产能出海已成为中国车企应对壁垒的最优解。通过采用“并行组装”与“全工艺生产”模式的本地化生产方式,中国车企正逐步从传统的出口模式向贸易与投资相结合的全新模式转型。这不仅有助于降低关税成本,还能在目标市场内建立更高效的供应链和生产网络。

在这一过程中,中国车企的合作模式也在发生根本性变化,开始从单打独斗向与当地企业合资合作的方向迈进,通过资本和生产的深度融合,打造共生共赢的利益共同体,进一步突破贸易壁垒并提升全球竞争力。

然而,要实现真正的国际化,中国车企不能止步于产品出口,还需要在品牌价值、研发体系、供应链体系和销售服务体系上实现全价值链出海。“深度本地化”将成为未来竞争的核心,中国车企不仅需要适应当地的文化和商业习惯,还需要通过在目标市场建立研发中心和供应链网络,推动品牌与技术的全面渗透,最终实现从出口规模增长到品牌价值提升的全面转型。

SECTION4

车企淘汰赛持续

争夺“安全区”生存席位

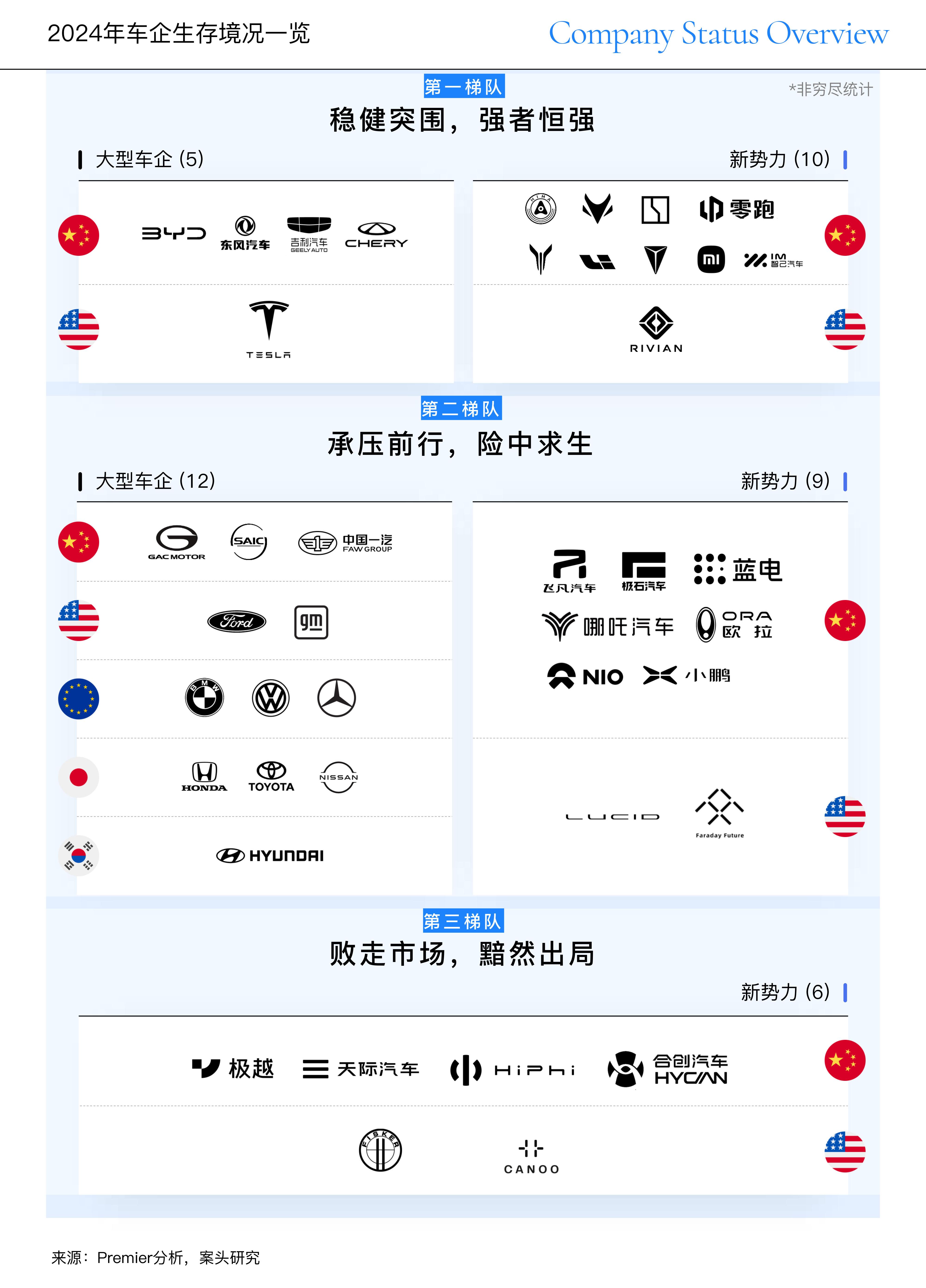

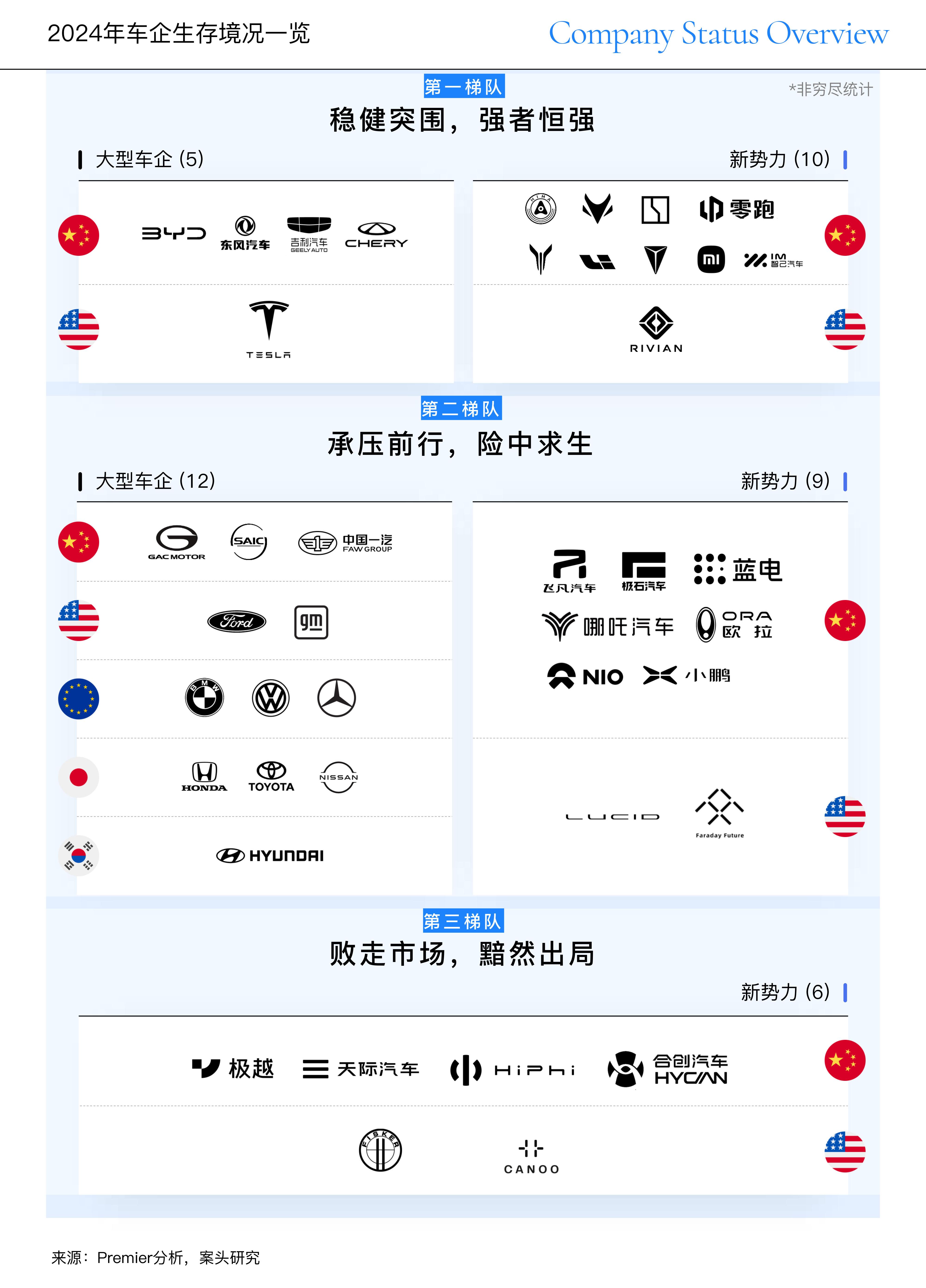

2024年,汽车行业无疑经历了一场大洗牌浪潮。据Premier全年观察统计,大型车企和新势力两大类别中各个企业生存境况迥异,可进一步归纳为三大梯队。其中,15家车企经营稳健,包括5家大型车企和10家新势力;21家车企面临挑战,包括12家大型车企和9家新势力;6家车企离席,且均为新势力。

第一梯队 | 稳健突围,强者恒强

比亚迪、吉利等大型车企凭借强大的供应链整合能力和自研的动力电池技术,销量持续攀升,已在行业中占据领先地位;同时,小米、智己等新势力则分别借助集团影响力和资本续力支持,在市场中占有一席之地,增长态势明显。

第二梯队 | 承压前行,险中求生

大众、现代、宝马等传统大型车企尽管底蕴深厚,但由于电动化转型进度滞后,导致销量出现负增长,盈利能力大幅下滑,未来可能面临潜在财务风险;新势力方面,哪吒、飞凡等由于品牌定位模糊及产品竞争力不足,增长乏力,亟待进行战略调整和业务优化。

第三梯队 | 败走市场,黯然出局

极越、高合、远航等新势力因缺乏产品/技术核心竞争力,销量表现未达预期,出现持续亏损,加之融资尝试受阻,终诱发资金链断裂,难以维持正常运营,已在本轮行业洗牌中淘汰出局

2025年,这场优胜劣汰的存量之战势必延续。一方面,传统车企与新能源车企间的竞争日益激烈。尽管传统车企在燃油车领域拥有深厚的技术积累和市场经验,但随着燃油车市场份额的不断萎缩,其生存压力急剧增加。

为了维持市场份额,许多车企采取了降价策略,但这一举措却导致了“量价齐跌”的局面,进一步压缩了盈利空间。在中国市场,主流合资品牌的零售份额已跌破30%,自主品牌的市场份额逐渐扩大,这使得部分合资品牌面临前所未有的困境。此前,铃木、三菱、讴歌等品牌因销量过低已退出中国市场。预计随着竞争的加剧,那些盈利水平低、市场份额小的车企将被迫退出,淘汰赛将加速。

另一方面,新势力车企们虽然近年来实现了快速增长,零售份额持续提升,但不少曾经备受瞩目的企业也未能逃脱倒闭的命运。

尽管新势力企业在创新和技术积累方面具备一定优势,但受限于规模、资本和技术储备等因素,它们在与比亚迪、特斯拉等市场领军者的竞争中处于劣势。相比那些已拥有先发优势和强大品牌认知的企业,新势力普遍缺乏规模效应,这使其在激烈的市场竞争中面临巨大压力。

如何整合上下游资源、获续强有力的资本支持、打造差异化的产品与技术优势、提升综合运营能力,并通过品牌忠诚度构筑竞争护城河,成为每个新势力品牌在必须直面的挑战。在未来几年中,哪些新势力能够成功突围并站稳脚跟,我们拭目以待。

SECTION5

精益运营与生命周期价值管理

破解价格战“螺旋效应”

2025年,持续的价格战硝烟未见消退,任一车企都难以独善其身。

随着单车盈利空间的逐步缩小,单纯依靠降价来提升销量的模式已经难以为继,企业迫切需要重新思考可持续的发展路径。同时,汽车行业正处于电动化与智能化“双化”驱动的关键变革阶段,这不仅带来了巨大的研发与资本投入压力,也使“全面自主研发”的全能式思维愈发难以为继。

在新形势下,车企需要从通盘布局向精益运营转型,耕植核心竞争力,优化资源配置,进行构重心、明规划、求成效的战略性调整。例如在产能管理方面,企业需要更加灵活的策略,探索产能共享或合作模式,通过代工或利用其他企业的闲置产能,降低前期投入压力,并提高资源利用效率。

同时,单纯依靠产品降价,不仅无法建立长期的竞争优势,反而可能削弱品牌价值,导致持续性的利润流失。因此,企业还需要从“单次交易”思维转向“全生命周期价值管理”模式。这意味着不仅关注整车制造与销售,更需发掘车辆全生命周期中的多维价值增长点。例如,企业可围绕电池服务、二手车流转、汽车金融方案及后市场场景等关键环节,设计全新商业模式,充分挖掘自身资源与技术优势的联动潜力,开辟高附加值突破口,构建更具可持续性和稳固性的多点联动价值阵地。

SECTION6

算料算法算力协同进阶

智驾技术迎来跨越式发展

迈向2025年,汽车行业正从上半场的“电动化”角逐趋向下半场的“智能化”阶段。作为“智能化”的核心组成,自动驾驶技术将受益于生成式AI、世界模型、多模态大模型以及车载智能计算平台的进步与应用,预计在今年迎来爆发式增长。

算料采集方面,生成式AI和世界模型具备生成高质量合成数据的能力,可有效应对数据短缺挑战。

合成数据具备采集成本低、自带标注、跨平台通用性强等优势。随着高阶自动驾驶上路进程加速,AI生成的合成数据将逐步取代传统数据采集方式,普遍应用于自动驾驶模型的高效训练和仿真服务。

算法优化方面,多模态大模型所具备的通识能力,可显著改善车辆对场景、障碍物、导航信息等要素的理解能力,并实现在实时决策控制能力方面的重要突破。

预计视觉语言大模型方案将被更多车企采用,以增强原有的自动驾驶模型,从而更好地识别和处理行驶环境中的罕见事件,提升自动驾驶系统对长尾场景的鲁棒性和泛化能力。

算力配置方面,作为向智能驾驶提供核心算力支持,影响车辆智能驾驶水平高低的关键组成,车载智能计算平台将进一步支持异构多核高算力、SOA软件架构、车内高带宽主干通信网络等技术方案。

同时,随着车载智能计算平台实装成本的进一步降低,NOA等智驾技术方案有望更多落地低价位经济型车型,渗透率有望实现指数级提升。

SECTION7

材料及设备端呈现关键进展

固态电池与智能电池加速量产

动力电池作为新能源汽车的核心零部件,其储能性能和安全性一直是行业关注的焦点。

当前,传统液态锂电池,包括磷酸铁锂电池和三元锂电池等,其性能已然迫近理论上限,而固态电池在能量密度都具有显著优势。

另一方面,受制于电池内部风险参数不可测,原有电池安全管控往往处于“黑箱状态”,行业对具有实时感知和自修复能力智能电池的需求应运而生。

得益于上游材料、设备等相关企业的持续发力,固态电解质、正极负极等材料,以及干法电极、电解质压制转印、无隔膜叠片等设备已开始批量出货,并与整车厂和电池企业进行方案对接。

目前,广汽、长安、吉利等中国车企已公布固态电池量产计划,国际车企如奔驰、大众、丰田等也在积极推进。

然而,目前固态电池的制造及使用成本仍较高,预计2025年市场中出现的固态电池更多是半固态或准固态方案,随着技术成熟和成本下降,预计到2027年纯固态电池将进入规模化实装阶段。

智能电池的技术进步也在加速推动量产。行业有望于年内突破内部安全强关联参数的自感知,以及形变、内短路、产气等失效场景下电池的自主防护修复等难点,显著提升电池的本征安全。

同时,随着在感知器件和自修复新材料方面迎来突破,智能电池在与其结合后,可实现电池状态实时监控,预防电池变形、自燃、爆炸,并进行自主修复,有效解决长期困扰行业的电池安全性问题。

SECTION8

加码低空经济与人形机器人

推动产业向“复合智造”演进

低空经济与人形机器人领域因其多元丰富的应用场景而备受关注,被普遍视为未来新兴增长点,同时因其与汽车产业在技术层面具有高度共性。2024年,小鹏汇天、吉利沃飞、比亚迪、广汽集团等纷纷在相关领域加大了战略布局力度。而在这一过程中,汽车产业正逐步突破传统边界,通过跨领域技术融合以及智能化与自动化并行,带动整体产业升级,逐步打造全新的生产模式和产业生态,向复合智造演进。

低空经济涵盖城市空中交通、无人机物流和应急救援等多元应用场景,已成为产业发展的新风口。

其中,飞行汽车作为低空经济的重要载体,在这一进程中扮演着关键角色。凭借在智能驾驶、电动化与动力系统研发方面的技术积累,车企正积极布局电动垂直起降飞行器(eVTOL),探索未来出行的新模式,并通过共同参与行业标准制定与基础设施建设规划,助力构建可持续低空经济生态系统。

目前,小鹏汇天已完成万台量级产能布局,并实现“陆地航母”分体式飞行汽车首飞;吉利沃飞自研长空AE200成功试飞,已与工银金融租赁签署120架意向采购订单;广汽集团发布全新飞行汽车品牌“高域/GOVY”,计划于2027年推出飞行器汽车示范运行方案。

与此同时,人形机器人因其在生产自动化、服务应用及智能交互中的广泛潜力,成为车企争夺的另一赛道。

智能汽车和人形机器人具有高度的技术共通性,如自动驾驶技术中的感知、决策和控制算法可以应用于人形机器人的运动控制和环境交互,同时汽车制造过程中积累的精密制造、质量控制、供应链管理等能力,可以复用于人形机器人的研发和生产。

依托人工智能、机械制造与传感器技术的优势,车企正推动人形机器人在工业场景和家庭辅助等领域的商业化落地,逐步强化其在智能化生态中的核心竞争力。

目前,特斯拉公开发布Optimus机器人,已应用于流水线电池分拣环节,未来计划以2-3万美元价格向消费者推出;比亚迪宣布投入千亿元至人形机器人等智能化技术,并与优必选就全栈式无人物流解决方案进行合作;宝马宣布与人形机器人公司Figure达成战略合作,Figure 02机器人已完成试运行,性能相比前代提升显著。

2025汽车行业

趋势展望

Feb 02, 2026

八大关键趋势助力车企在行业竞逐变迁的关键年破釜沉舟,制胜新局。

周期拐点,关键一役

进入2025,与人类历史同频近150年的汽车行业正迎来更为深刻的趋势变革。

回望2024,全球汽车市场经历了激荡起伏的变革与挑战。中国市场,新能源汽车价格战愈演愈烈,车企在激烈竞争中纷纷转向海外寻求突破;欧洲市场,补贴退坡引发销量滑坡,欧盟为保护本土产业设置关税壁垒,加剧了贸易紧张;而在美国,《通胀削减法案》为本土电动车企注入巨额补贴,却也引发了单边主义和保护主义的强势抬头,激起了全球范围内多国强烈不满。

尽管如此,新能源汽车产业展现出强大的韧性与持续向上的动能。全球范围内产销规模继续增长,电动化与智能化转型势如破竹,中国市场单月新能源渗透率更是首次超过燃油车,巩固了其全球领先地位。

2025年,作为“十四五”的收官之年,新能源汽车行业也逐步接近本轮增长周期的尾声。

这一年,更多企业将经历深水区的涉险求生:创新步伐不容停滞,价值体系亟需深化,供应链本地化与全球化布局需协同推进。

这一年,未来可能性的探索仍需无畏而往:汽车的形态在变化,造车的规则在改写,市场格局也将重新定义。

Premier以战略视角洞察2025年八大行业趋势,结合2024年全球汽车市场的关键事件回顾,助力车企在周期拐点精谋善断,赢下关键一役,掌握未来主动权。

新能源汽车销量增速放缓

混动车型为增长关键驱动

2025年,全球新能源汽车市场将继续增长,但增速或将放缓,标志着行业从高速扩张向高质量发展的转变。

这一趋势背后,一方面是市场逐步接近饱和,行业逐步迈入存量竞争阶段;另一方面,技术过渡期的挑战以及消费者对电动化未来的不确定性,导致市场增长动力分化。尤其在欧美,部分车企开始缩减未来5至15年的电动化目标,调整策略以适应现实市场需求。

与此形成对比的是,中国的新能源市场继续保持强劲增长。预计2025年中国汽车产销量将分别达到3,290万辆和3,300万辆,同比增长5.2%和5.0%,在全球市场中的份额进一步提升,稳固全球领先地位。

车型维度来看,混动车型将成为新能源汽车增量的核心驱动力。与纯电动车相比,混动车型凭借多重优势吸引了越来越多消费者的青睐。

混动车型因不需要搭载大容量电池包,显著降低了制造成本,在车企价格战加剧的背景下,提供了更低的购买门槛。随着插电混动(PHEV)和增程式混动(EREV)技术的快速进步,这类车型的使用体验在动力性能、续航能力以及能耗表现上正逐步接近甚至超越纯电动车型。

此外,混动车型无需过度依赖充电设施的特点,使其在充电网络尚未完全覆盖的地区展现出极大的市场潜力。这些因素将使得混动从一项“过渡性技术”转变为具有长远竞争力的主流选择,为企业战略布局开辟了新的增长机遇。

基于产业链划分观测,受原材料、车身零部件、动力电池行业的稳健发展,2025年上游市场规模预计达15,257亿美元,同比增长约3.3%。中游市场则受燃油车萎缩影响,预计仅增长0.8%至19,616亿美元。而下游市场则受益于补能行业的快速增长,市场规模达10,899亿美元,增长5.4%。

大国间贸易摩擦加剧关税调整

产业政策与法规完善助推行业升级

2025年,全球汽车行业的政策驱动性变革或将延续。各国政府通过加强新能源扶持政策、调整贸易关税、完善自动驾驶法规等多重举措,加速推动汽车产业的电动化与智能化转型,对行业发展路径和市场竞争格局带来直接而深远的影响。

产业政策将成为推动汽车行业变革的重要力量。

政府不仅通过补贴和激励措施,推动消费者购买新能源汽车,还加大对传统车企和新能源车企的支持力度,通过资金支持和政策激励加快新能源转型步伐和推动技术创新。

车企也将得益于这些政策获取更大的研发自主权,尤其是在电动化、智能驾驶等关键技术领域。此外,全球各国还积极推动供应链本地化,强化本土生产能力,减少外部依赖,确保汽车产业供应链的安全与稳定。

全球贸易关税政策的变化,特别是大国间的贸易摩擦,成为影响跨国汽车生产与零部件供应的关键因素。

贸易摩擦的产生不仅仅源于单一的贸易逆差问题,更深层次的原因是各国在技术、市场准入、产业链控制等方面的战略竞争。

此外,大国间的竞争不仅仅局限于贸易关税政策,还包括反补贴措施、知识产权保护等更为具体的博弈,可能导致跨国企业在不同市场中面临更多的政策风险,影响全球汽车行业的竞争格局。

同时,各国政府的法律法规正在不断完善,涵盖了汽车排放、驾驶安全等多个领域。

面对气候变化和环保压力,各国已推出更为严格的排放标准,要求车企在设计和生产过程中严格控制碳排放,以实现环保目标。

在自动驾驶领域,关于安全性和责任划分的相关法规框架也逐渐成熟,车企在研发和生产过程中必须遵循更为严格的法律要求,以确保产品和服务的安全性与合规性。

最后,随着废旧电池数量的逐步增加,更多国家将出台关于汽车回收和电池回收的法律法规,要求车企建立回收和循环利用机制,以减少环境污染并促进资源再利用,从而确保产业的可持续发展。

中企全球化布局势在必行

从产能出海到全价值链出海

欧洲、美国等主要市场正通过设置差异化的关税壁垒和严苛的产业准入门槛,试图限制中国新能源汽车的全球扩张。尽管中国车企凭借强大的成本优势在一定程度上能够抵消部分关税影响,但针对纯电动车型的出口限制仍然显著。

为了应对这一挑战,部分中国车企调整策略,将出口重心由纯电动车转向混动车型。然而,这一权宜之计并不能彻底解决问题,特别是中国车企当前占优的市场(如俄罗斯、墨西哥、阿联酋等)体量相对有限,短期增长空间已接近顶点,迫切需要在西欧和北美等高壁垒、大体量市场寻求突破。

面对这样的困境,从整车出口到产能出海已成为中国车企应对壁垒的最优解。通过采用“并行组装”与“全工艺生产”模式的本地化生产方式,中国车企正逐步从传统的出口模式向贸易与投资相结合的全新模式转型。这不仅有助于降低关税成本,还能在目标市场内建立更高效的供应链和生产网络。

在这一过程中,中国车企的合作模式也在发生根本性变化,开始从单打独斗向与当地企业合资合作的方向迈进,通过资本和生产的深度融合,打造共生共赢的利益共同体,进一步突破贸易壁垒并提升全球竞争力。

然而,要实现真正的国际化,中国车企不能止步于产品出口,还需要在品牌价值、研发体系、供应链体系和销售服务体系上实现全价值链出海。“深度本地化”将成为未来竞争的核心,中国车企不仅需要适应当地的文化和商业习惯,还需要通过在目标市场建立研发中心和供应链网络,推动品牌与技术的全面渗透,最终实现从出口规模增长到品牌价值提升的全面转型。

车企淘汰赛持续

争夺“安全区”生存席位

2024年,汽车行业无疑经历了一场大洗牌浪潮。据Premier全年观察统计,大型车企和新势力两大类别中各个企业生存境况迥异,可进一步归纳为三大梯队。其中,15家车企经营稳健,包括5家大型车企和10家新势力;21家车企面临挑战,包括12家大型车企和9家新势力;6家车企离席,且均为新势力。

第一梯队 | 稳健突围,强者恒强

比亚迪、吉利等大型车企凭借强大的供应链整合能力和自研的动力电池技术,销量持续攀升,已在行业中占据领先地位;同时,小米、智己等新势力则分别借助集团影响力和资本续力支持,在市场中占有一席之地,增长态势明显。

第二梯队 | 承压前行,险中求生

大众、现代、宝马等传统大型车企尽管底蕴深厚,但由于电动化转型进度滞后,导致销量出现负增长,盈利能力大幅下滑,未来可能面临潜在财务风险;新势力方面,哪吒、飞凡等由于品牌定位模糊及产品竞争力不足,增长乏力,亟待进行战略调整和业务优化。

第三梯队 | 败走市场,黯然出局

极越、高合、远航等新势力因缺乏产品/技术核心竞争力,销量表现未达预期,出现持续亏损,加之融资尝试受阻,终诱发资金链断裂,难以维持正常运营,已在本轮行业洗牌中淘汰出局

2025年,这场优胜劣汰的存量之战势必延续。一方面,传统车企与新能源车企间的竞争日益激烈。尽管传统车企在燃油车领域拥有深厚的技术积累和市场经验,但随着燃油车市场份额的不断萎缩,其生存压力急剧增加。

为了维持市场份额,许多车企采取了降价策略,但这一举措却导致了“量价齐跌”的局面,进一步压缩了盈利空间。在中国市场,主流合资品牌的零售份额已跌破30%,自主品牌的市场份额逐渐扩大,这使得部分合资品牌面临前所未有的困境。此前,铃木、三菱、讴歌等品牌因销量过低已退出中国市场。预计随着竞争的加剧,那些盈利水平低、市场份额小的车企将被迫退出,淘汰赛将加速。

另一方面,新势力车企们虽然近年来实现了快速增长,零售份额持续提升,但不少曾经备受瞩目的企业也未能逃脱倒闭的命运。

尽管新势力企业在创新和技术积累方面具备一定优势,但受限于规模、资本和技术储备等因素,它们在与比亚迪、特斯拉等市场领军者的竞争中处于劣势。相比那些已拥有先发优势和强大品牌认知的企业,新势力普遍缺乏规模效应,这使其在激烈的市场竞争中面临巨大压力。

如何整合上下游资源、获续强有力的资本支持、打造差异化的产品与技术优势、提升综合运营能力,并通过品牌忠诚度构筑竞争护城河,成为每个新势力品牌在必须直面的挑战。在未来几年中,哪些新势力能够成功突围并站稳脚跟,我们拭目以待。

精益运营与生命周期价值管理

破解价格战“螺旋效应”

2025年,持续的价格战硝烟未见消退,任一车企都难以独善其身。

随着单车盈利空间的逐步缩小,单纯依靠降价来提升销量的模式已经难以为继,企业迫切需要重新思考可持续的发展路径。同时,汽车行业正处于电动化与智能化“双化”驱动的关键变革阶段,这不仅带来了巨大的研发与资本投入压力,也使“全面自主研发”的全能式思维愈发难以为继。

在新形势下,车企需要从通盘布局向精益运营转型,耕植核心竞争力,优化资源配置,进行构重心、明规划、求成效的战略性调整。例如在产能管理方面,企业需要更加灵活的策略,探索产能共享或合作模式,通过代工或利用其他企业的闲置产能,降低前期投入压力,并提高资源利用效率。

同时,单纯依靠产品降价,不仅无法建立长期的竞争优势,反而可能削弱品牌价值,导致持续性的利润流失。因此,企业还需要从“单次交易”思维转向“全生命周期价值管理”模式。这意味着不仅关注整车制造与销售,更需发掘车辆全生命周期中的多维价值增长点。例如,企业可围绕电池服务、二手车流转、汽车金融方案及后市场场景等关键环节,设计全新商业模式,充分挖掘自身资源与技术优势的联动潜力,开辟高附加值突破口,构建更具可持续性和稳固性的多点联动价值阵地。

算料算法算力协同进阶

智驾技术迎来跨越式发展

迈向2025年,汽车行业正从上半场的“电动化”角逐趋向下半场的“智能化”阶段。作为“智能化”的核心组成,自动驾驶技术将受益于生成式AI、世界模型、多模态大模型以及车载智能计算平台的进步与应用,预计在今年迎来爆发式增长。

算料采集方面,生成式AI和世界模型具备生成高质量合成数据的能力,可有效应对数据短缺挑战。

合成数据具备采集成本低、自带标注、跨平台通用性强等优势。随着高阶自动驾驶上路进程加速,AI生成的合成数据将逐步取代传统数据采集方式,普遍应用于自动驾驶模型的高效训练和仿真服务。

算法优化方面,多模态大模型所具备的通识能力,可显著改善车辆对场景、障碍物、导航信息等要素的理解能力,并实现在实时决策控制能力方面的重要突破。

预计视觉语言大模型方案将被更多车企采用,以增强原有的自动驾驶模型,从而更好地识别和处理行驶环境中的罕见事件,提升自动驾驶系统对长尾场景的鲁棒性和泛化能力。

算力配置方面,作为向智能驾驶提供核心算力支持,影响车辆智能驾驶水平高低的关键组成,车载智能计算平台将进一步支持异构多核高算力、SOA软件架构、车内高带宽主干通信网络等技术方案。

同时,随着车载智能计算平台实装成本的进一步降低,NOA等智驾技术方案有望更多落地低价位经济型车型,渗透率有望实现指数级提升。

材料及设备端呈现关键进展

固态电池与智能电池加速量产

动力电池作为新能源汽车的核心零部件,其储能性能和安全性一直是行业关注的焦点。

当前,传统液态锂电池,包括磷酸铁锂电池和三元锂电池等,其性能已然迫近理论上限,而固态电池在能量密度都具有显著优势。

另一方面,受制于电池内部风险参数不可测,原有电池安全管控往往处于“黑箱状态”,行业对具有实时感知和自修复能力智能电池的需求应运而生。

得益于上游材料、设备等相关企业的持续发力,固态电解质、正极负极等材料,以及干法电极、电解质压制转印、无隔膜叠片等设备已开始批量出货,并与整车厂和电池企业进行方案对接。

目前,广汽、长安、吉利等中国车企已公布固态电池量产计划,国际车企如奔驰、大众、丰田等也在积极推进。

然而,目前固态电池的制造及使用成本仍较高,预计2025年市场中出现的固态电池更多是半固态或准固态方案,随着技术成熟和成本下降,预计到2027年纯固态电池将进入规模化实装阶段。

智能电池的技术进步也在加速推动量产。行业有望于年内突破内部安全强关联参数的自感知,以及形变、内短路、产气等失效场景下电池的自主防护修复等难点,显著提升电池的本征安全。

同时,随着在感知器件和自修复新材料方面迎来突破,智能电池在与其结合后,可实现电池状态实时监控,预防电池变形、自燃、爆炸,并进行自主修复,有效解决长期困扰行业的电池安全性问题。

加码低空经济与人形机器人

推动产业向“复合智造”演进

低空经济与人形机器人领域因其多元丰富的应用场景而备受关注,被普遍视为未来新兴增长点,同时因其与汽车产业在技术层面具有高度共性。2024年,小鹏汇天、吉利沃飞、比亚迪、广汽集团等纷纷在相关领域加大了战略布局力度。而在这一过程中,汽车产业正逐步突破传统边界,通过跨领域技术融合以及智能化与自动化并行,带动整体产业升级,逐步打造全新的生产模式和产业生态,向复合智造演进。

低空经济涵盖城市空中交通、无人机物流和应急救援等多元应用场景,已成为产业发展的新风口。

其中,飞行汽车作为低空经济的重要载体,在这一进程中扮演着关键角色。凭借在智能驾驶、电动化与动力系统研发方面的技术积累,车企正积极布局电动垂直起降飞行器(eVTOL),探索未来出行的新模式,并通过共同参与行业标准制定与基础设施建设规划,助力构建可持续低空经济生态系统。

目前,小鹏汇天已完成万台量级产能布局,并实现“陆地航母”分体式飞行汽车首飞;吉利沃飞自研长空AE200成功试飞,已与工银金融租赁签署120架意向采购订单;广汽集团发布全新飞行汽车品牌“高域/GOVY”,计划于2027年推出飞行器汽车示范运行方案。

与此同时,人形机器人因其在生产自动化、服务应用及智能交互中的广泛潜力,成为车企争夺的另一赛道。

智能汽车和人形机器人具有高度的技术共通性,如自动驾驶技术中的感知、决策和控制算法可以应用于人形机器人的运动控制和环境交互,同时汽车制造过程中积累的精密制造、质量控制、供应链管理等能力,可以复用于人形机器人的研发和生产。

依托人工智能、机械制造与传感器技术的优势,车企正推动人形机器人在工业场景和家庭辅助等领域的商业化落地,逐步强化其在智能化生态中的核心竞争力。

目前,特斯拉公开发布Optimus机器人,已应用于流水线电池分拣环节,未来计划以2-3万美元价格向消费者推出;比亚迪宣布投入千亿元至人形机器人等智能化技术,并与优必选就全栈式无人物流解决方案进行合作;宝马宣布与人形机器人公司Figure达成战略合作,Figure 02机器人已完成试运行,性能相比前代提升显著。